د. نجيب الورافي

للحرب ويلاتها الكبيرة وجناياتها الجسيمة ليس على ضحاياها من البشر والعمران فحسب، وإنما قد تطال نيرانها حياة الفنون والآداب ومسارها الإبداعي، لاسيما الحروب الأهلية، فهي أكثرها كارثية على أهلها، وأكثر فتكاً بالعقل والشعور، وأشد جناية على الضمير الإنساني، لتكون المحصلة هي تدمير الإبداع في شتى مناحي الحياة، فكل طلقة هي في مقابل التضحية بنبع حياة ينبجس وأفق سلام يتجلى بلوحة فنية وصوت قصيدة ولحن أغنية ونافذة مسرح ودار سينما وصالة فنون جميلة.

لعل ما سبق يمكن أن يصح وينطبق على البلدان التي شهدت ذلك النوع من الحروب بين أهلها، ولاتزال حتى قيام حروبها الدائرة مزدهرة بحركة الفنون والآداب، عامرة بدورها ومؤسساتها، لكنه مما لا ينطبق على اليمن بحال، فالفنون في هذا البلد وما يتصل بها من آداب خاصة قد شهدت مراحل من القتل البطيء والتجريف الممنهج سياسياً ودينياً وقبلياً على مدى أكثر من عقد زمني، لتشهد موتها النهائي والبات في قبضة الحرب الحالية.

لم تستعر نيران الحرب في اليمن إلا والبلاد مهيأة لها، وذلك بتطهيرها مما يعد عوامل رفض لمنطق النزاع الأرعن، وإحلال النزعات البلهاء، فلا وجود للدولة والقانون والمواطنة والمساواة، ثم غياب الفنون وانحسارها بما تخلقه من قيم معرفية وجمالية تساعد على تنمية روح الأمة الجامعة والوطن للجميع، وتخلق مشاعر الحب مكان الضغينة وقيم العدل والحق مكان الجور والباطل والتآلف والإخاء مكان التمزق والشتات.

خلال السنوات الـ6 الماضية من الحرب، سمعنا عبر مواقع التواصل أكثر من تفسير يضع غياب الفن بكل أشكاله في خانة الأسباب الباعثة على النزاع وتغذية العدائية على مستوى الفرد والمجتمع، ونادى هؤلاء، وأنا منهم، بضرورة إحياء الفنون لمواجهة نزعات العدوان التي استوطنت النفوس، وطوفان الشحن الطائفي والسلالي والجهوي الذي اجتاح ضمير الأمة وهلهل وحدتها وأحالها إلى قطيع أصم العقل وأعمى الوجدان.

ونظراً إلى الركام الضخم من المشكلات والأزمات الناجمة عن الحرب، وما بلغته حال اليمنيين من سوء العيش حد الكفاف والعدم، فقد بات الحديث عن هكذا موضوعات مثار غرابة وضرباً من الترف الأبله، فووجه بالاستخفاف والتندر، وبدا أشبه ما يكون بنصيحة ماري أنطوانيت للفرنسيين الثائرين لجوعهم، بأكل البسكويت عوضاً عن الخبز.

والحقيقة أن دعوات كهذه هي في الصميم، فالفن يمكن أن يكون مشروع سلام رديفاً لمشروع السلام الذي يمكن أن يتبناه ويحققه العقلاء من ساسة ومفكرين وعلماء وقادة رأي، وفي هذا المقام يحضرني معنى مقولة للدكتور طه حسين يقول فيها: صف لي جمال زهرة وأنا الزعيم لك في أنك ستقود أمة وثورة، فليس الفن بأنواعه كافة بياناً سياسياً ولا خطبة من على منبر زعيم ولا نظرية في علم الاجتماع والسياسة، لكنه قد يكون له أثر أبلغ، ويحقق من الأهداف والتطلعات ما قد تعجز عنه وعن تحقيقه البيانات والنظريات.

إن أمة بلا فن هي أمة صماء خرساء عمياء يسهل السيطرة عليها والتحكم بها، فبانعدام الفن أو إعدامه تستحكم على النفوس الضغائن، وتتعمق في الأذهان ثقافة الكره، ليؤول الحال كما هو الآن إلى اقتتال وفناء..

اليمنيون هم أمة فن، والفن مكون من مكونات هويتهم الحضارية، ويمثل الجانب الإشراقي لها.. نقول ذلك بعيداً عن خيلائنا المعهود بماضينا، فهي حقيقة أجمعت عليها شواهد التاريخ ومعالم آثاره الماثلة.. فقد مارس اليمنيون القدامى مع أوائل الأمم وأقدم الحضارات شتى الفنون، وأدركوا ما تحققه القيم الفنية من أهداف بناء للإنسان والعمران، ولا يعوزنا على ذلك دليل، فشواهده تملأ بطون الكتب.

تؤكد الشواهد التاريخية حقيقة أن عرب الجنوب (اليمن) كانوا السباقين في مضمار الفن، حتى يكاد تاريخ الفنون العربية القديمة يقتصر عليهم، فهم من نحتوا التماثيل وغنوا، بل هم أول أمة اخترعت واستعملت بعض آلات الطرب كالقنبوس (آلة وترية شعبية)، كما كتبوا المسند، ورسموا وزخرفوا المعابد والقصور، وتفننوا في العمران فنوناً شتى.

بعد دخول الإسلام ماتت بعض الفنون موتاً نهائياً كالنحت والرسم على الجدران، ذلك أن الفنين قد صارا في حكم الملفوظ والمرفوض من أعمال أمة مضت واندثرت، ومن المبغوض المزدرى من مآثرها، لتعارضه مع توجه الدين الجديد، وارتباطه بوصمة العار الوثني، وما يمكن أن تلحقه بمزاوليه ومشجعيه من مقت ونبذ.

في عصر الإسلام تم استبدال فن الزخرفة الإسلامية على جدران المساجد برسوم البشر والثيران والوعول ورسوم الزهر والأغصان وعناقيد الفاكهة، كونها من مخلفات حضارة ينبغي مقاطعتها ونبذها لأنها وثنية! بينما ظل الغناء حياً ممتداً على مدى قرون حتى الآن، وسيكون لنا وقفة خاصة مع كل فن على حدة ماضياً وحاضراً، وذلك في مقالات لاحقة.

كان الفن أهم ملامح واحدة من أقدم حضارات البناء والسلام في كل دولها المتعاقبة، وحتى بعد أن أصبح الفن مجرد ذاكرة مجيدة لنا وأصبحنا مبعدين عنه، مازلنا أمة يعول عليها الإبداع والخلق لولا حواجز التصحر الموضوعة عن عمد في طريقنا.

نعود إلى ما كنا بدأنا به، وهو أن حرب اليمنيين الحالية ليست هي الجانية الوحيدة على الفنون، وإن كانت قد مثلت دور السياف الأخير المخول بضرب عنق كل إبداع، فكم من أمم احترب بنوها وأنتجت أدباً فذاً وفناً رفيعاً مثَّل الجانب المضيء لها، أما في اليمن فكانت الحرب التي استهدفت الإبداع الفني قد بدأت قبل ذلك، واستمرت لسنوات، حتى بلغ الحال حد الجفاف والتهجير، وأصبحت البلاد من أقصاها إلى أدناها ساحة حرب وميدان وغى فقط.

في العصر الحديث حملت ثورة 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 من المباهج ما أيقظ أحلام اليمنيين، وكان سطعة الفنون واحدة من تلك المباهج التي أضاءت طريق التحول باليمن وطناً وأمة من الإبهام إلى المعنى، ففي مجال السينما صارت كل مدن اليمن بما في ذلك الصغيرة منها عامرة بدور السينما المستحدثة، وصارت وجهة يقصدها الرجال والنساء للترويح، وشيدت أولى دور المسرح في عدن، وتشكلت الفرق المسرحية في صنعاء وعدن وتعز، وازدهرت حركة الغناء والأناشيد الوطنية وكذلك الرسم وغيرها.

الحرب الحالية والإرهاب الذي انتشر في ربوع اليمن بصورة مريعة، هو نتيجة من نتائج أزمة الفن، لا سبب لها، فما الذي سيكون في بلد خلا تماماً من دور السينما والمسرح وصالات الفن وبيوت الموسيقى؟ وماذا ننتظر من إخاء وحب ووحدة وحرية، وما من دور للفن في تنشئة أبنائنا؟ ما هي الاتجاهات الوحدوية الوطنية المتوخاة من التعليم وقد خلت من الموسيقى والرسم والنحت والغناء مناهج الدراسة من المدرسة إلى الجامعة؟ هل كان في الحسبان وضع برامجه ومضامينه ضمن فلسفة التعليم كما في معظم دول العالم؟ ماذا ننتظر من جيل يجهل تماماً الرسم والموسيقى والمسرح والنحت؟

أليس التعصب السلالي والمناطقي والديني هو النتيجة؟ أليس التغرير بالفتيان والشباب للزج بهم في خلايا الإرهاب ومحارق الحروب الطائفية والجهوية، بل حتى القروية، هو المآل، ومآلنا الكارثي الآن..؟

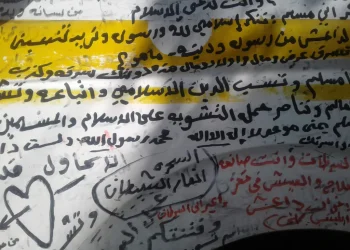

منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي، تم التجريف الممنهج للفنون، بدءاً بإقفال مؤسساتها كدور المسرح والسينما وفرق الفنون، وتحويلها إلى مخازن للخردة أو مولات خاصة، وانتهاء بتضييق الخناق على حرية الفنان كما حدث مع بعض الفنانين في الآونة الأخيرة.

لقد أسهم النظام السياسي بتركيبته العصبوية العسكرية، وأسهمت الأحزاب ذات المرجعيات الدينية والطائفية والجماعات المناطقية وجماعات الإرهاب، بدور اجتثاث للفنون لتغييب روح الوحدة الجامعة والقضاء على أي مسار إبداعي من شأنه تغذية تلك الروح وتهذيب سلوك الفرد والجماعة. كما لا تعفى الأحزاب التقدمية ومنظمات المجتمع المدني من دور لها يتمثل بسلبية برامجها وأنشطتها من الفنون، وخلوها من فعالياتها.

كل دور لطرف من هؤلاء كان مبطناً بغاية وهدف خاص كالاستبداد والاستحواذ على الوعي الفردي والجمعي لتسويق مشاريع وتنفيذ خطط تلبي مصالحها الخاصة، وربما مصالح إقليمية خفية كانت أضر ما يكون على التآخي، ووبالاً على السلم الأهلي.. وكان ضحاياها الآلاف من خيرة أبناء اليمن، وما يحدث الآن.