يحدث، نادرًا، أن تجد الشعوب -التي هي بطبيعتها تكره الوصاية الأجنبية، وتنفر من كل ما يتعلق بالاحتلال- نفسها وهي تفتح قلوبها وعقولها لأجانب، وتمنح هويتها وجنسيتها لغرباء ربما دخلوا بلدانها في البدء ضمن جحافل الغزاة والمحتلين!

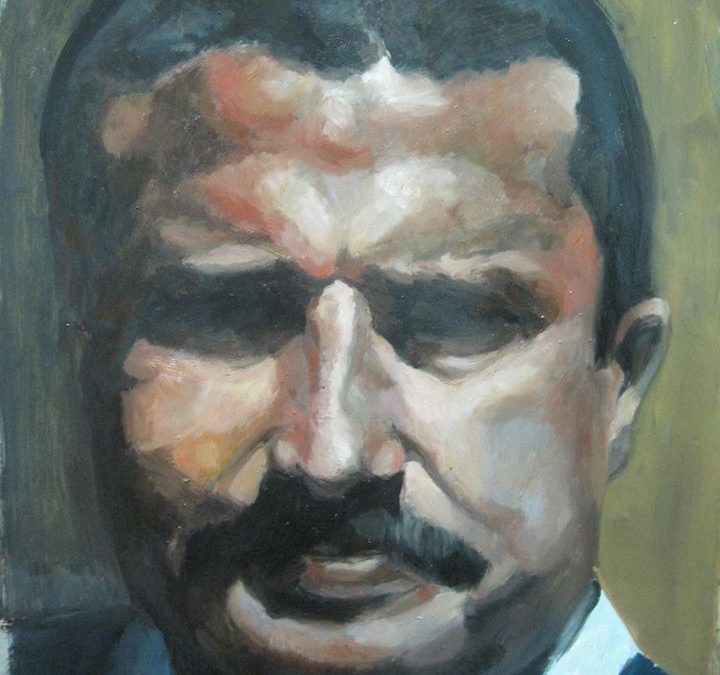

محمد علي باشا، على سبيل المثال، بالنسبة لمصر، أصوله أجنبية ألبانية، ودخل مصر جنديًا في إحدى الحملات العثمانية، لكنه أصبح أحد معالم ورموز مصر، و”بطل الاستقلال، وقائد مشروع النهضة، ووالد أو مؤسس الدولة المصرية الحديثة”!

هكذا تنظر إليه الأغلبية الساحقة من المصريين والمؤرخين اليوم، كما ننظر نحن في اليمن، للزعيم التاريخي الرسولي “عمر بن علي بن رسول” (ت: 1249م)، الذي هو الآخر ذو أصول أجنبية، ودخل اليمن ضمن جحافل الغزاة الأيوبيين!

في الحالتين، وحالات كثيرة أخرى، قد يبدو بعضها أقل وضوحًا ومقبولية. تتعلق القضية دائمًا بنوعية الولاء والمشروع الذي حمله وعمل عليه هذا الغريب، وخدم به البلد الذي حل فيه، وحكمه.

محمد علي باشا استقل بمصر وحررها من التبعية والاحتلال العثماني، وكان صاحب مشروع وطني مصري خالص. جسّده نظريًا وعمليًا، بما يجعله لا يقل مصريةً عن الملكة حتشبسوت، أو حتى عن الزعيم جمال عبدالناصر!

على الصعيد اليمني، الملك “عمر بن رسول” مواطن وحاكم يمني بامتياز. فرغم أصوله الأجنبية، كان يمتلك مشروعا يمنيًا، وبموجبه استقل عن الأيوبيين، وحرر اليمن من التبعية الأجنبية، وأسس دولة هي، من جوانب كثيرة، أعظم دولة يمنية في التاريخ الوسيط على الإطلاق.

تنفتح القضية على الأنظمة الإمامية المتعاقبة على أجزاء من اليمن، لهذه الأنظمة وضعها الخاص. لا يمكن نفي صفة “اليمنية” عن حكامها لمجرد أنهم يتحدرون من سلالة ذات أصول أجنبية، مثلهم في ذلك مثل حكام الدولة الرسولية.

باستثناء هذه النقطة، لا مجال للمقارنة بين الطرفين. الدولة الرسولية هي أكبر دولة يمنية من حيث المكان والزمان والنفوذ.. في مقابل عشرات الدول الإمامية التي لم يكن نفوذها يتجاوز غالبًا صعدة وما حولها، ولم يستمر معظمها أكثر من سنوات أو عقود!

ترتبط هذه الفروق، بالضرورة، برؤية وموقف كلٍّ من الطرفين، من المجتمع والهوية في اليمن:

من جهتهم، برهن حكام الدولة الرسولية على يمنيتهم بكل الوسائل، وحاولوا تكريسها في الوعي اليمني بشتّى السبل، بما فيها الادعاء أنهم من نسل الملك “جبلة بن الأيهم”، آخر ملوك الغساسنة اليمنيين في الشام!

الأئمة، على العكس تمامًا، حاولوا جاهدين، طوال تاريخهم، التأكيد على تميزهم الطبقي، وامتيازاتهم السلالية، وتكريس أنفسهم في الوعي والواقع اليمني كعنصر غريب بهوية مختلفة مغلقة ومعزولة عن الهوية اليمنية الجامعة!

وفي مقابل أن الأئمة انغلقوا عن الهوية اليمنية، وأغلقوها على مستوى العرق والقبيلة، انفتح الرسوليون على هذه الهوية، وربطوها بالدولة، وفتحوها على العالم، بشكل حضاري وقوي ومشرف.

وهذا سر تفوقهم، فبخلاف الأئمة، لم يعتمدوا في بناء ومد وبقاء دولتهم، على العنف والقهر، رغم قوتهم العسكرية الضاربة، بقدر ما اعتمدوا على قاعدة شعبية كانت هي الضمانة الأقوى لبناء هذه الدولة واستقرارها واستمرارها.

لم يكن لديهم مشكلة مع أعراق الناس وأفكارهم وعقائدهم… ولم يضعوا حواجز من أي نوع بينهم وبين الشعب، وأقروا الحرية المذهبية والدينية، واندمجوا روحيًا واجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا… بالمجتمع اليمني.

بينما كان للأئمة ألف مشكلة ومشكلة، مع كل شيء في اليمن. للظاهرة بعدها التاريخي، وتداعياتها الكارثية الراهنة، كأزمة اجتماعية أيديولوجية دينية سياسية عسكرية… مزمنة ومدمرة!

من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه المعضلات الإمامية لا تتعلق بالفئة الهاشمية، كعنصر أجنبي وافد يمكن توطينه، بل بالفئوية الهاشمية، كنظرية عنصرية دخيلة لا يمكن يمننتها.

تتمثل المشكلة تحديداً بـ”الهاشمية السياسية”. “الأنظمة الإمامية” نفسها، كانت ضحية هذه النزعة العنصرية التي أنهكت تاريخها بالنزاعات، وحرمتها كلها مما نالته أنظمة جاء مؤسسوها مع الغزاة الأيوبيين والأحباش.. وهو المشروع والامتداد والبعد الوطني.

كاستدراك لا بد منه، معظم الأنظمة الإمامية في اليمن، لم يكن ولاؤها لدول أجنبية، لكن ذلك لا يعني أن ولاءها كان لليمن، والسبب هو انغلاقها الوجودي السرمدي الذي عزلها دائمًا عن الخارج، كما عزلها عن الداخل. فلم تكن مشاريعها، في الأغلب، تتجاوز دائرة الأسرة الحاكمة، أو السلالة الهاشمية، حتى إلى دائرة الطائفة الزيدية!

أيًا كان الأمر، لم يعد العصر يسمح، ليس فقط لشخص أجنبي جاء مع الاحتلال، بحكم أي شعب، بل لأي فرد أو فئة وطنية باغتصاب الدولة ومصادرة السلطة عن بقية الفئات الشعبية بعيدًا عن العمق الشعبي والتوافق الوطني.

لكنه في المقابل سمح لأوباما ذي الأصول الأفريقية، بالوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمح للبيض في جنوب أفريقيا بإمكانية الوصول الشرعي إلى السلطة عبر الأدوات الديمقراطية، وفي ظل التوافق والشراكة الوطنية.

بمعنى: أن “الهوية” كانت وتصبح يومًا بعد يوم، استحقاقًا للعقيدة الوطنية، والمواقف ونوعية المشروع.. بجانب أو بدون الجينات الوراثية التي أصبحت شيئًا غير ذي بال في مسألة الهوية، في معظم بلدان العالم المعاصر.