في مقابل سردية “طوفان نوح”، تتجلى سردية “سيل العرم”، في الوعي اليمني، التراثي والمعاصر، كما هي ببداهة: معادلاً محلياً لكارثة عالمية، من جهة، ومعادلاً وطنياً لسردية دينية، من جهة أخرى.

تشترك السرديتان معاً -ومع كثير من السرديات الكلاسيكية عموماً- في معظم الثيمات الرئيسية لهما: الخطيئة “الجحود”، والعقاب “كارثة مائية شاملة”..

وصولاً إلى العبرة التاريخية والدرس الرمزي.

المهم هنا، من بين أشياء كثيرة، هو اشتراك هاتين السرديتين العظيمتين، في معالجة مسألة الهوية والانتماء، بمعيار واحد، لكن من زاويتين مختلفتين: وراثية ووطنية.

جدير بالذكر، أنه في مقابل ورود السرديتين في “القرآن الكريم”، إلا أن الوظيفة الوطنية في قصة “سيل العرم”، ماثلة في المرويات الميثيولوجية خارجه، كما في كتاب “التيجان في ملوك حميَر”.

“سيل العرم”، وفق هذه المرويات، لعنة إلهية سحيقة ترتبت نظرياً عن الكفران بالنعم، وتجسدت عملياً على شكل فئران حمراء عملاقة نخرت بمخالبها النحاسية جدار سد مأرب، وتسببت بانفجاره، ومن ثمّ بانهيار دولة سبأ، واندثار حضارة كاملة!

غير أن هذه المرويات لا تنسى أن تشير بوضوح إلى أن انتشار وتعملق فئران الخراب هذه، تم في ظل “إهمال صيانة السد، وذهاب الحفظة القائمين عليه”، كسبب مباشر، ناتج بدوره عن فساد وتسيب السلطة والطبقة الحاكمة.

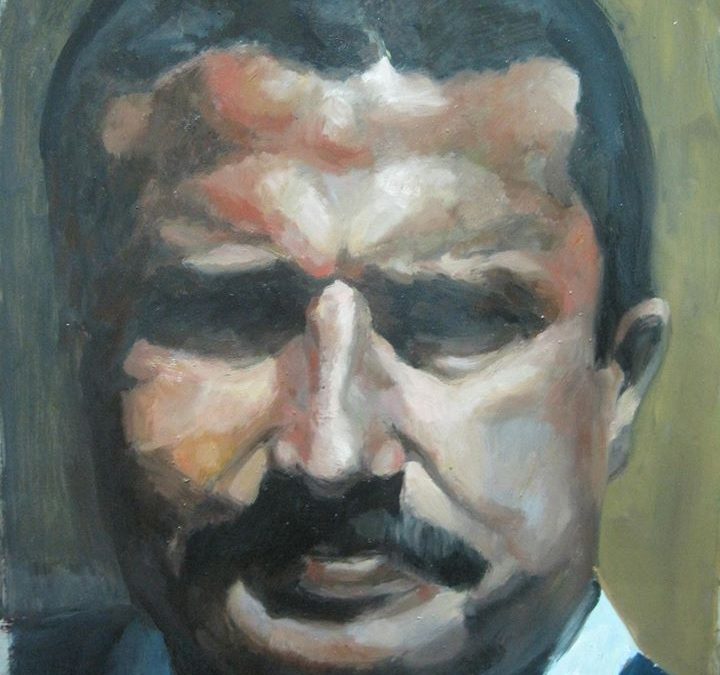

بمعنى أن السبب الأهم والأخطر للكارثة، كان سياسياً، متمثلاً بفساد النخبة الحاكمة التي -كما يحدث عادةً- تم اختزالها بالرجل الأول في السلطة، وهو هنا: الملك “عمرو بن عامر” الشهير بلقب “مزيقيا”.

علاقة هذا اللقب بالتمزيق لا تخطئها العين، وهي طريقة أسطورية شائعة للتعبير عن سلوكيات الأشخاص، كما في التراث الميثيولوجي اليوناني، في أسماء مثل “أوديب = متورم القدمين”، كنايةً عن الانحراف والسير المعوج.

عمرو مزيقيا تسبب بتمزق أيادي سبأ. لكن على عكس أوديب الذي لم يكن يدري بتفاصيل الخطيئة التي سيقترفها، رغم تنبؤ بعضهم له بعمومياتها، كان مزيقيا يدري تماماً بتفاصيل ما سيحدث، وارتكب خطيئته عن سبق إصرار وترصد!

كان لهذا الملك كاهنة داهية اسمها “طريفة”، تنبأت له بتفاصيل المستقبل القريب، وحيثيات الكارثة الوطنية القومية المقبلة.. ما جعله على علم مسبق بالكارثة، وبالتالي، على محك الاختبار الوطني!

لكن مزيقيا لم يكسب حتى شرف المحاولة: لم يفشل فقط، بل تجاوز الفشل إلى الخيانة، ولم يتخلَّ فقط عن مسؤوليته في إنقاذ شعبه، أو حتى تنبيه رعيته لإنقاذ أنفسهم، بل كتم عنهم الخبر، وتواطأ مع الطوفان!

وبشكلٍ عملي، فقد قطع لسان كاهنته “طريفة”، حتى لا يصل خبر الطوفان القادم إلى أحد غيره، واحتال على الشعب في تفاصيل ماكرة انتهت ببيعه كل ما يملك بأغلى الأثمان، ومن ثمّ هروبه بعائلته وثروته الهائلة، بعيداً عن الوطن الموشك على الغرق!

لا يمكن تصور جريمة سياسية بمثل هذا القدر من اللؤم والخسة والوضاعة.. ما يؤهل “مزيقيا” بجدارة، ليكون رمزاً خالداً للانتهازية والخيانة الوطنية والقومية، في كل زمان ومكان!

لـ”طوفان نوح” بنية شكلية مختلفة، كان نوح -كمزيقيا- مسؤولاً عن سفينة وجودية، يرتبط مصيرها بمصير البشرية أو أمة كاملة، وهذا يجعل منهما معادلين لبعضهما، وإن كانت العبرة السردية تجعل مزيقيا أقرب لابن نوح، من حيث الدور السلبي في السرد!

لهذا الأخير شخصية مختلفة جوهرياً، فهو على عكس مزيقيا لم يكن مس،ولاً عن أيّ شيء سوى نفسه، والتزاماته تجاه أبيه، كما أنه بخلافه رفض النجاة بنفسه، وقفز من السفينة في محاولة بائسة لتحدي الطوفان.. فيما قفز مزيقيا إلى السفينة للنجاة بنفسه، وترك الوطن وراءه للغرق!

ما يجمع بينهما هو فقط خوض كلٍّ منهما تجربة عملية لاختبار عقيدة الانتماء والولاء، ومن ثمّ استحقاق الهوية التي تتأكد في قصة طوفان نوح، على أساس أن:

– الانتماء يتحقق بالولاء لا بالنسب = “إنه ليس من أهلك”.

– محك الانتماء هو المواقف العملية = “إنه عملٌ غير صالح”.

بموجب هذين المعيارين لا غير، خسر ابن نوح هويته الأسرية، وانتفت علاقته بأبيه، رغم كونها قائمة على أساس النسب، وفق علاقة بنوّة وأبوّة مباشرة لا يرقى إليها الشك!

قياساً عليه، فإن الملك “مزيقيا” كان، هو الآخر، عملاً غير صالح، وبالتالي لا يستحق شرف أن يكون من أهل اليمن، وفقد جدارته بحمل الهوية الوطنية.

عدا ذلك، لا مجال للمرادفة بين الشخصين؛ ابن نوح في مقابل مزيقيا. شخص عادي في مقابل ملك، ولم يكن في موقع المس،ولية عن آخرين.. فضلاً عن إمكانية تبرئته وجعله بطلاً، ولو تاويلاً، كما في قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”، لأمل دنقل:

“جاءَ طوفان نوحْ.

ها همُ الجُبناءُ يفرّون نحو السَّفينهْ.

بينما كُنتُ..

كانَ شبابُ المدينةْ

يلجمونَ جوادَ المياه الجَمُوحْ

ينقلونَ المِياهَ على الكَفين.

ويستبقونَ الزمنْ

يبتنونَ سُدود الحجارةِ

عَلَّهم يُنقذونَ مِهادَ الصِّبا والحضارة

علَّهم يُنقذونَ.. الوطنْ!”

كان لا بد من عبقرية شعرية فذة، لقلب “قصة نوح” بمحمولاتها الرمزية والتعبيرية، رأساً على عقب، وإنتاج عمل ملحمي موازٍ للملحمة وامتداد لها، كلوحة مقلوبة رائعة لمشهد أصلي عظيم!

وهذا ما فعله أمل دنقل، باقتدار. لقد تمكن من جعل الابن الملعون في القصة، بطلاً في القصيدة، ورمزاً للتضحية بالنفس والانتماء الأسري لصالح الانتماء الوطني!

هل يمكن فعل شيء من هذا القبيل بالنسبة للملك “عمرو مزيقيا”، في سردية “سيل العرم”؟!

لا أعتقد.. ابن نوح ضحى بمصلحته الخاصة، ومصلحة أسرته، في سبيل المصلحة العامة “الوطنية”، بينما مزيقيا ضحى بالمصلحة العامة “الوطنية”، من أجل مصلحة الخاصة، ومصلحة أسرته!

في كل حال، لا حدود للخيال الشعري. وعموماً هناك ما ينبغي الانقلاب عليه، في ما يتعلق بسردية سيل العرم، وهو الصورة النمطية الإيجابية لعمرو بن مزيقيا، في التراث اليمني العربي العريق.

يحظى “عمرو مزيقيا” بشكل غريب في هذا التراث، بالكثير من الإجلال والتقدير، باعتباره أباً لعدة سلالات أسست عدة دول خارج اليمن، وقال فيه “عمرو بن حرام” جدّ “حسّان بن ثابت”:

“ورثنا من البهلول “عمرو بن عامرٍ” .. وحارثة الغطريف، مجداً مؤثلا”!

بل جعل منه التراث رمزاً للذكاء والبطولة، وهو تصور مقلوب يحتاج لعبقرية شعرية لتعديله، وفق القيم الأخلاقية الحديثة، والضمير الإنساني المعاصر، اللذين توسل بهما الشاعر الكبير “عبدالعزيز المقالح”، في منابلة واستنطاق الأسطورة في قصيدة “رسالة إلى عمرو مزيقيا”:

“يقولون كان ذكياً.

(طريفة) قالت

فأخفى عن الشعب فحوى النبأ

وسلّ لسان (طريفة) بالسيف

أعلن بين بنيه الخلاف

وباع على الشعب أملاكه

باع كل الإماء

وسار شمالاً

فكان الدمار الذي منه خاف

وكان الفناء

وصرنا أيادي سبأ.

..

أيترك في غضبة الموج ربّ السفين السفينة؟

أيترك أطفاله والدٌ ساعة الموت في لحظات الخطر؟

أتقبل أن تترك الأرض يا عمرو

تهجر عطر المدينة؟

ودار الطفولة

أترضى وأنت الذي طمحت خيل أجداده لاحتلال القمر

وكانوا غناء البطولة

وعطر الرجولة

أترضى لفأرٍ صغيرٍ

بأن يتحداك، أن يهزم السبئي الشهير؟

بأن يتقيأ أمعاءه في جبينك

يصول ويمرح خلف عيونك

ألا كنت مزقته بالحراب

ألا شدت من سبأ ألف بوابة تحفظ السد

تمنع عنه الخراب

أتخشى منازلة الفأر يا سيد الجنتين الشجاع

ألا لعنتك الديار الغريقة

وما أبقت الريح بعد انطفاء الحريقة

ولا رفّ حولك يوماً شعاع”

هكذا جعل المقالح، من مزيقيا، كما يليق به، رمزاً للخيانة والانتهازية، وأسقط أسطورته على الواقع، ببراعة مدهشة، دون أن يجد نفسه مضطراً للتصرف والتحوير في البنية السردية التقليدية لهذه الملحمة الكثيفة بالرموز والدلالات والإمكانات الفنية والتعبيرية.

صفوة القول: “سيل العرم” سردية يمنية قومية إنسانية.. معنية بتحديد واختبار الهوية الوطنية، كاستحقاق لازم لنوعية الخيارات والقرارات والمواقف السياسية خلال الأزمات الحرجة والتحديات المصيرية.

وبناءً عليها، فإن التجربة هي معيار الهوية.. لكن حتى في أسوأ النتائج، تظل الهوية ملازمة لحاملها، ولو اسمياً، كما في حالة ابن نوح، الذي رغم شهرة نفي نسبه لأبيه، ظل هذا النسب ثابتاً، بل فُقد اسمه الأول، فيما ظلت نسبته لأبيه خالدة. الهوية حق أصلي أساسي لا يمكن نزعه عن أي شخص مهما ثبت عدم جدارته به.